Sidonianews.net

--------------

إعداد: إبراهيم الخطيب - صيداويات

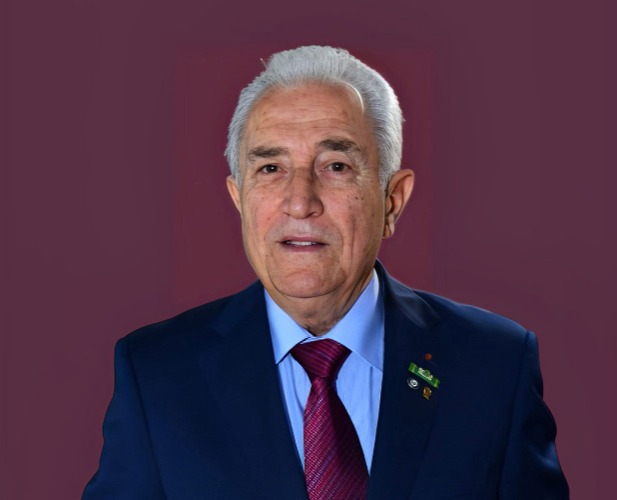

هذه سيرة رجلٍ يَحملُ في طباعه مزيجًا عجيبًا من تناقضٍ لا يتنافر، بل يَتكامل في هدوءٍ خفيّ: عبد المولى الصلح، ذاك الذي لم يكن مجرد سفيرٍ في بلاط الدبلوماسية، بل كان نَفَسًا من نُبل الزمن القديم، حيث يُقاس الرجال بقدر ما يحملون لا بقدر ما يُقال عنهم.

في خطوه المتزن، تَسمع همسَ القانون وتَشعر بنبض الإنسان. لم يُرِد أن يكون إداريًا بارعًا فحسب، ولا متعاطفًا هشًّا يسكنه العجز، بل صاغ لنفسه مقعدًا ثالثًا لا يُرَى، بين الحزم والتفهّم، بين النظام والرحمة. لم يَستعذب الأضواء ولا راق له المديح المجاني، بل كان ينحاز في صمتٍ إلى جوهر الأمور، حيث تَسكن القيمة وتغيب الزينة.

لم يكن التمثيل عنده وظيفةً تُمارس، بل مسؤولية تُعاش. ولأنه كذلك، كان صوته حين ينطق عن بلده يخرج كمن يترجم ضميرًا لا كمن يُلقي بيانًا. ولأنّ السياسة عنده لم تكن ساحة للمناورة، بل سُلّمًا للتعبير عن معاناةٍ رأى تفاصيلها، أحبّ أن يكون في قلبها لا على أطرافها. وحين لزم الموقف صلابةً، كان صلبًا؛ وحين احتاجت اللحظة رقّة، تأنّى كمن يصغي إلى نبض مريض لا إلى وقع خبر.

هو رجلٌ لم يتجمّل بشعارات، بل عاش المعنى. لم يستعن بالكلام العالي ليُثبت حضوره، بل اتكأ على سيرة هادئة، بنَفَسٍ طويلٍ، كمن يغزل ثوبًا لوطنٍ لا يراه عابرًا. لقد أدرك عبد المولى الصلح أن الخدمة العامة ليست رفعةً في المقام، بل مسؤولية في أدق تفاصيلها. كان التزامه نسخة نادرة من الوفاء: وفاء لفكرة الدولة حين تهتز، ولروح الإنسان حين تُهمَل، ولذاكرة الوطن حين تُنسى.

هكذا، في غيابه كما في حضوره، يترك أثرًا لا يُفتعل، ويخلّف ظلًا لا يُمحى. ليس لأنه الأعلى صوتًا، بل لأنه الأصدق صمتًا.

على ضفاف النشأة: حين تنبت القيم في ظل المعرفة

في زاوية منسية من الزمن، وعلى شاطئ مدينةٍ تشهد على تقلبات العصور، وُلد في صيدا عام 1938 فتى لم يكن اسمه مجرد قيد في دفتر النفوس، بل وعد خفيّ لمستقبل تُبنى فيه المعاني لا المباني. نشأ بين الأزقّة التي تعلّمه فيها الناس كيف يكون للكرامة ظلّ، وللوفاء جذور، فتفتّحت روحه على أن العلم ليس رفاهية، بل طوق نجاة، وأن القيم ليست ترفًا، بل مرآة الذات إذا اشتدّ الزمان.

في مدرسة المقاصد، حيث تختلط الحروف بأنفاس المعلمين، وتُروى السبّورات بعرق الصادقين، تشكلت بداياته الأولى. لم تكن المدرسة جدارًا وسقفًا، بل فضاءً تتكوّن فيه الملامح، وتتهجّى فيه المبادئ كما تُتهجّى الحروف. وهناك، استوى قلبه على نبض منضبط: أنّ للعلم سلطةً لا يُنازعها طغيان، وللأخلاق مقامًا لا تنال منه تقلبات الحياة.

ثم عبر البحر إلى القاهرة، مدينة الضجيج والتناقضات، حيث لا شيء يثبت إلا من ثبت على قناعاته. وفي جامعتها، لم يكن طالبًا عادياً يلاحق شهادة، بل باحثًا عن مفاتيح لفهم المجتمع وتحرير الإنسان من سجن الجهل والتهميش. حاز الليسانس، ثم الماجستير في العلوم الاجتماعية والاقتصادية، لا ليزين بها سيرته، بل ليقرأ بها أحوال الناس، وليفهم بها لماذا تتأخر الشعوب، وكيف تنهض، ومتى يخونها قادتها.

لقد كان مشروعه واضحًا منذ البداية: أن يكون للفكر دور، وللمعرفة وظيفة، وللحياة معنى يُستقى من خدمة الناس لا من الهيمنة عليهم. لم يُحدّث الناس عن التغيير ببلاغة الخطباء، بل قرأه في تفاصيل المجتمعات، وفي عللها العميقة، وفي حاجتها إلى من ينصت لا من يُزايد.

وهكذا، كما تنبت الشجرة من بذرة صغيرة، نما مشروعه التربوي والوطني من تلك اللحظات الصامتة التي لا تراها الأضواء، لكنها تصوغ المصير. في سيرة هذا الرجل، ليست الألقاب ما يهم، بل المبدأ الذي سار به، والمعرفة التي حملها كأمانة، لا كزينة.

ذلك هو المولود في صيدا... رجلٌ من زمنٍ كان فيه للعلم نكهة الكرامة، وللوطن طيف حلم لا يصدأ.

"من خرائط التخطيط إلى دفاتر التلاميذ: سيرة رجل آمن بأن الوطن يبدأ من الإنسان

لم يكن دخوله إلى عالم الوظيفة مجرّد بداية مهنية مؤقتة، بل انبلاج وعي مبكّر بأن العمل العام، حين يستند إلى رؤية، يغدو رسالة تتجاوز الحدود الإدارية إلى رحابة الوطن كلّه. في وزارة التصميم والتخطيط في بيروت خطا أولى خطواته، وهناك، بين خرائط المشاريع ونبض المدن والقرى، تفتّحت في قلبه فكرة الوطن المتكامل، لا بوصفه تجمعًا لمناطق متباعدة، بل كيانًا موحّد المصير، يشبه الجسد الذي لا يبرأ ما لم يُداوَ جرحه في أقصاه وأدناه على السواء.

كان يرى أن العدالة في التنمية ليست ترفًا تنظيريًا، بل حجر الزاوية في بناء سلام داخلي لا تهزّه الأهواء، ولا تنكّسه التباينات. فحمل في نظرته حسًّا وحدويًا لا يرضى بالتجزئة، وجال في المناطق بصفته ابنًا لكل شبر، لا موظفًا يؤدي مهمة عابرة.

لكن خطاه لم تستقر طويلًا في عالم التخطيط، إذ قاده الإيمان بالإنسان إلى الميدان الأشد تأثيرًا: التربية. وهناك، في عام 1974، كان على موعد مع لحظة مفصلية، حين تولّى رئاسة المنطقة التربوية للجنوب، في زمن لم يكن التعليم فيه شأنًا بيروقراطيًا بل قضية وطنية حارقة.

في تلك المرحلة، كانت المدرسة أكثر من مقعد وسبورة، كانت جبهة من جبهات الإنقاذ الوطني، وكان المطلوب منها أن تحمي الذاكرة، وتعدّ الأجيال لصراع لا سلاح فيه سوى الوعي. وكان هو، بما امتلك من بصيرة وإحساس بالمسؤولية، واعيًا أن النهوض لا يبدأ من أعلى، بل من حجرة الصف، ومن المعلم الذي يزرع في الطفل بذور الانتماء، لا الأوامر الجافة.

هكذا، لم يكن منصبه مجرد لقب أول في سجل الوظيفة، بل إشارة البدء في مسيرة نذرت نفسها لبناء الإنسان... ذلك الكائن الذي به تُبنى الأوطان، أو تنهار.

حين لبّى الوطن نداءه: عبد المولى الصلح ومقام الدولة في ضمير المستشار

لم يكن عبوره إلى الحقل السياسي مجرّد انتقال في الوظيفة، بل كان كما لو أن قدرًا قديمًا، كان كامنًا في أعماقه، قد استفاق. حين دعاه الرئيس تقي الدين الصلح إلى جواره، لم يكن ذاك النداء اختيارًا بروتوكوليًا، بل استدعاءً لعقلٍ خبر الحياة من تحتها، ولروحٍ عرفت أن الدولة ليست كلمات تردّد، بل كائن حيّ، له وجدان ومزاج، ويتطلّب من يخاطبه بلغة الحكمة لا بلاغة الشعارات.

دخل عبد المولى الصلح إلى دائرة القرار لا كمستشار يهمس بما يُقال، بل كمن يصغي إلى نبض الوطن ويترجمه إلى رؤى، تُوزَن بالكلمة الدقيقة والموقف الرصين. حمل همّ الدولة لا كما تُصوّرها الأوراق الرسمية، بل كما يحسّ بها من عرف الفقر والكرامة، من جرّب الشكّ والإيمان، من تلمّس حدود الصواب والخطأ في تفاصيل الحياة.

في تلك المرحلة، لم يكن عبد المولى يكتب ملاحظات على هامش السياسة، بل كان يعيد تركيب جملتها من الداخل، واضعًا نصب عينيه توازنًا لا يتكئ على المناورة، بل على البصيرة. لقد عرف أن السياسة الخارجية ليست مرآة للمزاج الدولي، بل انعكاس لهوية داخلية لا تُخدش، وبهذا الإدراك، شرع في صوغ مواقف تنأى عن الانفعال، وتقترب من العمق، كأنما كان يكتب نصًّا للوطن بلغة القلب والعقل معًا.

رسول الرحمة في المنافي: حين تصير الوظيفة نذرًا إنسانيًّا

كان قد مضى زمنٌ طويل على ذلك الصباح الأول الذي خرج فيه من داره، لا ساعيًا وراء منصب، ولا مدفوعًا برغبة في مجدٍ شخصي، بل مسكونًا بنداءٍ داخلي يُشبه الوعد، وعدٌ قطعه على نفسه ذات لحظة تأمل في وجوه المنكوبين، في عيون الأمهات اللاجئات وأكفّ الأطفال المشققة من البرد والخوف. ومنذ ذلك الحين، لم يلتفت إلى الوراء.

حين حلّ عام 1973، وتسلّم مهامه سفيرًا للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، لم يكن يأخذ أمر التعيين كامتياز يُضاف إلى السيرة، بل كعبء أخلاقي، ورسالة لا تقبل التراخي. بين جنيف، والعواصم المتناثرة على خرائط المنافي، ظل قلبه معلقًا بما يتجاوز المكاتب والاجتماعات. لم يكن يجلس خلف المكاتب، بل في الخنادق الإنسانية، في تفاصيل المعاناة اليومية، يسير بخطى من يعرف أن الكلمة تلتزم معناها فقط حين تُقال عند الحاجة، وأن التضامن لا يُكتب بالحبر، بل يُمارس بعرق القلب.

لم يكن سفيرًا لدى الأمم، بل أخًا للمنفيين، ناطقًا باسم أولئك الذين لا صوت لهم، وحين قاده المصير إلى المملكة العربية السعودية، لم يكن ذلك نزولًا إلى الراحة، بل استكمالًا لمسارٍ اختاره بإرادته الحرة. هناك، لم يتبدّل، بل ظل هو، بذات الانحياز للضعفاء، وذات الإصرار على أن الكرامة الإنسانية لا تُصان بالشعارات، بل بالتفاني الصامت.

وفي عام تقاعده، 1999، حين امتدّت يد المفوض السامي السيدة ساداكو أوغاتا لتقلّده الوسام الذهبي، لم يكن ذلك تتويجًا لمهمة رسمية، بل اعترافًا بندرة رجلٍ جعل من وظيفته ميثاقًا، ومن موقعه منبرًا للذين اعتاد العالم أن يدير ظهره لهم. ذاك الوسام لم يلمع على صدره أكثر مما كان يلمع في ضمير من عرفوه، أولئك الذين لمسوا فيه الإنسان قبل الممثل، والأخ قبل الدبلوماسي.

هكذا مضى، كأنه صفحة من ضوء، لم يبحث عن تصفيق، بل عن معنى. رجلٌ ظلّ على العهد، حتى في زمنٍ تكاثرت فيه الوجوه وغاب الوفاء.

حين تصير الأوسمة مرآةً للضمير

بالروح التي طالما سكنت حكاياتي، أكتب عن رجلٍ لم يعرف الهدوء إلا إذا اقترن بالعطاء، ولم يرضَ لنفسه إلا أن يكون حيث الحاجة أشدّ، وحيث الألم أفصح من الكلمات.

لم تكن الأوسمة التي تلقاها - وسام الأرز الوطني من يد الرئيس رشيد كرامي عام 1985، وميدالية الملك عبد العزيز آل سعود سنة 1992 - مجرد شارات يتزين بها على صدره. كانت تلك اللحظات شبيهة بنوافذ تُفتح على سيرةٍ خفية، مكتوبة بأفعال لا تعرف الضجيج، وموشّاة بخدمة الإنسان، أيًّا كان اسمه أو لغته أو موطنه.

ما ناله من تكريم لم يكن نهاية لمسيرة، بل شهادة من الزمن على جوهر لا يتبدل. رجل لا يستريح، كأن قلبه خُلق ليظل نابضًا بالحضور في مواضع الشقاء. لم يكن في سفره سوى صدى لوعد قطعه مع ذاته: أن يكون للناس عضدًا، للمنكوبين سندًا، وللمحزونين بعض عزاء.

هكذا، بقي اسمه يتردد في دوائر الشكر التي لا تُدوَّن، في دعوات الأمهات، في نظرات الأطفال الذين لمسوا في ملامحه معنى الطمأنينة. لم تُنَط تلك الأوسمة على الصدور فقط، بل على الضمائر. وكأن الأقدار أرادت أن تقول: هناك رجال، إذا مرّوا، خلّفوا أثرًا لا تقدر الميداليات على احتوائه.

وفي كل تكريمٍ، لم يكن يرى نفسه المكرَّم، بل كان يرى في ذلك تكليفًا جديدًا، بابًا آخر من أبواب الخدمة، لا يقفله تعب ولا يحدّه زمن. ومن هنا، فإن جوهر قصته لا يُروى كمنجزات، بل كحالة من العطاء الذي لم يعرف التقاعد، ومن النُبل الذي آثر أن يُمنح لا أن يُشاد به.

حين يواصل الظلّ إنجاب النور: سيرة وفاء لا تعرف التقاعد

حين حسب كثيرون أن قطار العمر قد بلغ محطته الأخيرة، اختار هو أن يمدّد الرحلة، لا إلى استراحة يستحقها، بل إلى درب جديدة، لا تشبه تقاعدًا ولا تشبه وداعًا. ففي عام 2002، خطّ اسمه مجددًا على دروب العمل العام، منضمًا إلى "المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة - ICMPD"، كمن يعلن أن زمن العطاء لا تحدّه تقاويم ولا تواريخ تقاعد.

لم يكن حضوره هناك حضور ضيف عابر ولا متفرّج على ما يجري، بل هو استئناف لمسار، وتأكيد أن من نشأ على خدمة الناس لا يستريح إلا في العمل، ولا يجد سكينته إلا حين يغرس أثرًا في مشروع أو يبني جسرًا بين وطنه والعالم. في توقيعه لمذكرة تفاهم بين المركز والدولة اللبنانية، بدا كأنه يردّ على سؤال غير مطروح: هل ينتهي الفعل حين تنتهي الوظيفة؟ فأتى جوابه فعلًا لا قولًا، مفعمًا بالإصرار على أن الشغف لا يُحال إلى التقاعد.

وتوالت التكريمات من بعدها، واحدة تلو الأخرى، لا تزدان بها جدران منزله، بل تتوضع في الوجدان، شهادات غير معلنة على أثر امتدّ بهدوء، وتكثّف في ميدالية اختارها الزمن لتكون عنوانًا: "الشخصية الريادية لعام 2015"، من الشبكة المدرسية لصيدا والجوار، وبرعاية السيدة بهية الحريري. لم يكن الاحتفاء في ذلك اليوم احتفالًا بإنجاز، بل احتضانًا لحكاية، وتصديقًا من المدينة على أنها تعرف أبناءها جيدًا، وتعرف من بقي وفيًا لها، في صمته كما في صوته، في عزلته كما في ميدانه.

لقد كان في ذلك التكريم ما يشبه العناق بين الإنسان والمكان، بين مسيرة لم تعرف التلكؤ، ومدينة لا تنسى من أحبّها على طريقته، من خدمها لا طلبًا لمنصب، بل وفاءً لذكرى، وامتدادًا لحلم.

الساعي في الظلّ بنور المسؤولية وصدق الانتماء

في خضم عالمٍ كثير الملامح، تشظّى بين المناصب والمطارات، بين دهاليز السلطة وصروح المنظمات الدولية، ظلّ عبد المولى الصلح كما هو: رجلًا يعرف كيف يحمل قلبه في جيبه، دون أن يثقل به أحدًا.

كان يمكن لمثله أن يغيب في الزحام، أن تبتلعه أروقة البروتوكولات أو يغويه بريق المنابر. لكنه اختار مقامًا آخر، أكثر صمتًا وأشد نقاءً. اختار أن يكون في صيدا كما كان في العواصم الكبرى: نفسه. لم يتخلّف عن اجتماعٍ لنادي روتاري صيدا، ولم يتأخر عن نداءٍ لجمعية تربوية أو مبادرة اجتماعية، بل كان حضوره دائمًا عفويًّا، كأنما ينبع من انسجام داخلي بين ما يؤمن به وما يمارسه.

لم يكن يرى في العمل الأهلي بديلًا للعمل الرسمي، بل ظلّ ينظر إليه بعين الشراكة لا المفاضلة. فالخدمة، كما كان يردّد، لا تُقاس بمصدرها بل بأثرها، ولا تُجزأ بين القطاعين، بل تتكامل كما تتكامل أنفاس إنسان لا يعرف الحياة بلا قلبين: واحد للناس، وآخر للوطن.

لقد عبر عبد المولى الصلح أمكنة كثيرة، وتقلّد مسؤوليات شتّى، غير أن أصدق ما فيه لم يكن مسطّرًا في سيرةٍ ذاتية، بل ماثلًا في الطريقة التي كان يُنصت بها، يتقدّم بها، يشارك بها، لا بوصفه زائرًا في الحقل الأهلي، بل واحدًا من زرّاعه.

وحين يُسأل عنه أولئك الذين عرفوه، لا يُحدّثونك عن مناصبه بقدر ما يستعيدون ذاك التواضع الودود الذي جعله أقرب إلى الناس من أي منصب. رجلٌ لم تحجبه السلطة عن إنسانيته، بل زادته تواضعًا كلّما ارتفعت مكانته، كأنما كان يصعد بها إلى الناس، لا يبتعد عنهم.

هكذا يظلّ مَن يشبه عبد المولى الصلح... لا يُقاس بالضوء الذي سطع عليه، بل بالضوء الذي تركه خلفه في وجدان كل من عرفه.

سيرة الوفاء الهادئ في زمن الضجيج

في زمنٍ اعتاد فيه الناس أن يقيسوا أثر الرجال بما يُقال عنهم لا بما يصمتون عنه، بدا عبد المولى الصلح رجلًا يسير عكس التيار، لا لأنّه أراد التميّز، بل لأنّه عرف أنّ الكلمة إن لم تصدر عن قناعة، فلا وزن لها، وإن كثُر صداها. كان حضوره خافتًا، لكن فعله عميق، تمامًا كما تتغلغل الجذور في التربة دون أن تُرى، لكنها تظلّ وحدها القادرة على حمل الشجرة في وجه الريح.

لم يكن من أولئك الذين يقتحمون المشهد بوعود لامعة سرعان ما يخفت بريقها، بل ممن يكتفون بالوقوف حيث ينبغي، والحديث حين يجب، والانسحاب حين يصير الكلام عبئًا على الحقيقة. لم يساوم على موقف، ولم يطلب من أحد عرفانًا، لأنه نشأ على يقين أن الشرف في الخدمة لا في الثناء، وأن الوفاء ليس خطابة، بل ممارسة يومية يختبرها الضمير قبل أن يلحظها الناس.

كان يرى في التزامه العام امتدادًا طبيعيًا لما تربّى عليه، لا وظيفة ولا دورًا تمليه الظروف. لذلك، لم يُغيّره المنصب، ولم تُغره اللحظة. بقي كما هو: رجل لا يطلب المجد، بل يطلب المعنى. ومتى التبس المعنى، آثر الصمت على أن يجمّل الزيف بكلمات منمّقة. ذلك الصمت، في زمن كثُر فيه الزيف، كان أقوى من كل البيانات.

إن الحديث عن عبد المولى الصلح ليس استحضارًا لسيرةٍ مضت، بل لنهجٍ لا يزال يُلهم: نهج من يمشي على الأرض بخفة من لا يحمل على كتفيه إلا ضميره، ومن يهب ما يستطيع لا طلبًا لعرفان، بل لأنّه لا يطيق أن يرى الحق معطّلًا وهو قادر على خدمته. وهو دائمًا يترك فينا أثرًا لا يُرى، لكنه يُحسّ... كضوءٍ خافت في ليلٍ طويل، يكفي لأن نتابع السير.

---------------

جريدة صيدونيانيوز.نت

السفير عبد المولى الصلح: سيرة رجلٍ حمل وطنه كأمانة لا كوسام | لم يكن مجرد سفير في بلاط الديبلوماسية

2025-04-01